0571-86043582

公司秉承著“誠信為立足之本;創新為生存之源;服務為永恒主題”的原則,繼續發揚“與時俱進,求實創新”的科研精神,將為中國智慧水務事業的發展和數字孿生水利工程建設獻出我們微薄的力量!

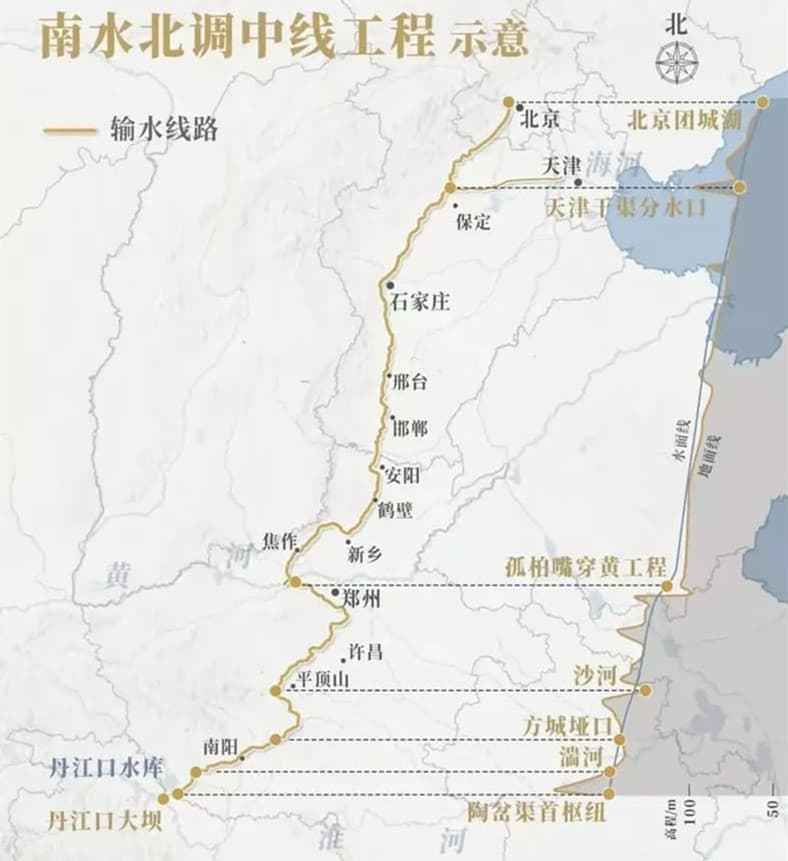

上一期我們介紹了“南水北調東線工程介紹綜合效益描述及后續工程優化”,接下來我們再講講南水北調中線工程的相關事項。南水北調中線工程是一項宏大的水資源調配工程,源自(起點)漢江中上游的丹江口水庫(圖1),在丹江口水庫東岸河南省淅川縣境內工程渠首開挖干渠,經長江流域與淮河流域的分水嶺方城埡口,沿華北平原中西部邊緣開挖渠道,通過隧道穿過黃河,沿京廣鐵路西側北上,自流到北京市頤和園團城湖的輸水工程。其核心任務是緩解北京、天津、石家莊、鄭州等20多個大中城市的供水壓力,同時兼顧沿線的生態環境和農業用水需求。干渠總長度驚人,達到1277公里,分兩期實施。

圖1 南水北調中線工程輸水線路示意圖

南水北調中線一期工程

一、目標:

該工程重點在于提升丹江口大壩高度,實現從丹江口水庫的自流引水。通過硬化的明渠,水將輸送到河南、河北、北京和天津四地,每年可調水量穩定在95億m3,遠期將達到年均130×108 m3。為了減輕對漢江中下游地區的潛在影響,湖北地區還實施了引江濟漢等四項生態建設工程,旨在實現水資源的可持續利用和環境保護的雙重目標。

二、重點工程內容

南水北調中線一期工程從漢江丹江口水庫(起點)調水到京、津及華北地區,重點工程劃分為水源區工程和輸水工程兩大項。水源區工程主要包括:丹江口水利樞紐續建工程;移民工程和漢江中下游補償工程。輸水線路(圖2):起自丹江口水庫陶岔渠首,沿已建成的8km渠道延伸,在伏牛山南麓山前崗垅與平原相間的地帶,向東北行進,經南陽過白河后跨江淮分水嶺方城埡口入淮河流域。經寶豐、禹州、新鄭西,在鄭州西北孤柏嘴處穿越黃河。然后沿太行山東麓山前平原、京廣鐵路西側北上,至唐縣進入低山丘陵區,過北拒馬河進入北京市境,過永定河后進入北京市區,終點是玉淵潭。總干渠全長1241.2km。天津干渠線路推薦“新開淀北線”方案,起點為西黑山,終點延伸至外環河,采用明渠與管道結合的輸水方式,即進入天津市境內和穿越清南分洪區及其相鄰段采用管道,其余仍采用明渠,明渠線路長 93.14km,管道線路長 60.68km。輸水總干渠包括天津干渠,線路總長1420km。

圖2 中線工程水源地丹江口水庫航拍圖

三、輸水規模

南水北調中線一期工程陶岔渠首(圖3、圖4)規模為350m3/s,多年平均調水80×108~90×108m3;過黃河規模為250 m3/s,相應水量為40×108~50×108m3,向北京、天津供水10×108m3。從清泉溝向南引水規模為100 m3/s,向湖北省供水11×108m3。輸水工程以明渠自流方式為主,按“宜渠則渠,宜管則管,宜涵則涵”的原則,采取局部渠段管涵輸水方式,優化輸水工程的總體布置。輸水總干渠全線襯砌,與交叉河道全部立交,輸水干線以明渠自流為主,僅尾端局部采用管涵加壓輸水。

圖3 陶岔渠首樞紐工程丹江口水庫副壩

圖4 南水北調中線工程“水龍頭”—陶岔渠首樞紐工程航拍圖

中線工程可調水量按丹江口水庫后期規模完建,正常蓄水位170m條件下,考慮2020年發展水平在漢江中下游適當做些補償工程,保證調出區工、農業發展、航運及環境用水后,多年平均可調出水量 141.4×108m3,一般枯水年(保證率百分之75)可調出水量約110×108m3。

四、供水范圍

主要是唐白河平原和黃淮海平原的西中部,供水區總面積約15.5×104平方公里。因引漢水量有限,不能滿足規劃供水區內的需水要求,只能以供京、津、冀、豫4個省(市)的城市生活和工業用水為主,兼顧部分地區農業及其他用水。在這一區域內,因經濟社會發展,水資源的需求量仍將繼續增加,通過進一步加強節約用水、增加投入、綜合管理等措施,到2010年和2030年,缺水量分別為78×108 m3和128×108 m3。中線工程近、后期調水量按城市缺水量確定。

南水北調中線二期工程

2014年12月12日,南水北調中線一期工程正式通水。彈指一揮間,清澈如碧的漢江水已沿著南水北調中線工程調水干渠向北奔涌十年。工程累計輸水645億m3,相當于4400多個西湖的水量,成為沿線26座大中城市200多個縣(市、區)的重要水源,受益人口超1.08億。自中線一期工程正式通水以來,北上的一泓清水,極大緩解了京津冀受水區供用水矛盾,也在悄然間改變著當地用水格局。北京人每喝的10杯水中,就有約7杯來自南水北調。原本規劃作為補充水源的中線工程,事實上已成為受水區主要城市的主力水源。供水格局的轉變以及一系列我國區域重大戰略的實施,對中線北調水量和供水保障程度提出了新的要求。

根據中線工程功能定位新變化,按照“增源挖潛擴能”布局思路,系統評估規劃實施情況,開展中線后續工程相關研究工作,提出了中線后續增加水源和擴大中線工程輸水能力的概念設計方案,完成的《南水北調中線工程規劃(2022年修編)》成果已納入《南水北調工程總體規劃(2022年修編)》。

謀劃中線后續重點水源工程

“源頭一滴水,家國萬里情。初心如磐,使命如炬”。習近平總書記囑托,準確把握南水北調后續工程建設面臨的新要求新期待新挑戰,落實高層決策部署,按照水利部工作要求,盡職盡責、善作善成,全力完成好南水北調后續各項工作任務,切實履行好水行政管理職責,不斷強化流域治理管理“四個統一”,為確保“一泓清水永續北上”作出新的更大貢獻!

積極落實李國英部長調研中線工程水源地水質an全保障工作和嘉陵江流域保護治理工作時的講話要求,立足長遠和極限思維,組織開展從長江三峽、嘉陵江、大寧河等增加南水北調中線后續重點水源的研究工作,著力構建區域水網,提升中線供水保障能力。為保障一泓清水永續北上,為漢江建立一條“供水補給線”的引江補漢工程(圖5)應運而生。

圖5 南水北調中線二期(后續)工程引江補漢工程

南水北調中線二期繼續加大輸水-引江補漢工程(本網站有專門介紹該工程“炎炎夏日,說說引江補漢工程有哪些特別之處”)

“實施引江補漢工程,這也是總體規劃當中明確的中線二期的后續水源。”針對中線工程,后續將有兩項工作。

一、實施引江補漢工程,即通過從長江向漢江調水,既可以增加向北的調水水量,也可以進一步保障漢江中下游的生態用水。

為什么要實施引江補漢?南水北調中線原有多年平均調水量為95億,但由于南水由補充水源變為城市主水源,供應量仍然不夠。如北京用水百分之70來自南水北調,按照標準應達到百分之95的保證率。同時,南水北調中線二期工程規劃目標是年調水量130億,“因為南水北調中線還有一定的能力,在95億的基礎上再多送20多億方水還是有可能的,就是利用加大流量來輸水。”

二、干線調蓄工程

“南水北調中線工程總長1400km多,現在還沒有調蓄水庫,這樣將來運行中的一些風險或者將來工程的檢修都有可能帶來斷水的風險。”因此,為提升保證率以及工程能夠及時檢修,水利部正規劃沿線的調蓄水庫,“調蓄水庫分兩類,一類是已經建的,和干線工程連接起來,一旦出了問題,可以分段用現在的水庫往干線輸水。第二類是結合地方發展的需求和地質情況,在渠邊謀劃一些新的水庫。平常水多的時候把水灌進去,需要時再放出來,以此提升干線工程的保證率。”

南水北調中線穿黃工程(圖6)

穿黃工程位于河南省鄭州市黃河上游約30km處,線路總長19.30km,主體工程由南、北岸渠道、南岸退水洞、進口建筑物、穿黃隧洞、出口建筑物、北岸防護堤、北岸新、老蟒河交叉工程,以及孤柏嘴控導工程等組成。其中zui引人矚目的也是難度zui大的穿黃隧洞,單洞長4250m,包括過河隧洞和邙山隧洞,其中過河隧洞段長3450m,邙山隧洞段長800m,隧洞采用雙層襯砌,外襯為預制鋼筋混凝土管片,內徑7.9m,內襯為現澆預應力鋼筋混凝土,成洞內徑為7.0m。隧洞為雙洞平行布置,中心線間距為28m,各采用1臺泥水平衡盾構機自黃河北岸豎井始發向南岸掘進施工。穿黃隧洞zui大埋深35m,zui小埋深23m;斷面zui大水壓為4.5Mpa。過河隧洞坡度由北向南由2‰變為1‰,邙山隧洞由北向南設計坡度為49.107‰。

圖6 南水北調中線穿黃工程隧洞入口

南水北調中線工程論證-河上渡槽方案與河底隧洞方案

中線穿黃工程是南水北調的咽喉、工程建設的關鍵,圍繞著河上渡槽方案及河底隧洞方案,長期以來有兩種不同的意見。為做好方案的優選比較,水利部部署長江水利委員會(以下簡稱長江委)重點研究隧洞穿黃方案,同時研究渡槽穿黃方案;部署黃河水利委員會(以下簡稱黃委會)重點研究渡槽穿黃方案,同時研究隧洞穿黃方案。兩個單位都要把不同方案做到同等設計深度,以便論證比選。

兩個方案各有利弊,隧洞方案:一是技術上相對成熟,二是戰略上比較an全,三是不影響黃河的行洪,缺點是維修工作比較困難。渡槽方案:要在黃河深厚的淤積層上每50m建一對支墩,就形同黃河上加了一把巨大的梳子,對黃河汛期行洪及泥沙運動會造成一定影響。

事后經專家反復論證,推薦了穿黃隧洞的方案,不論是隧洞方案還是渡槽方案,在工程建設中都面臨諸多挑戰。穿黃隧洞工程在建設中遇到了安裝井漏水、盾構機刀具磨損嚴重、外襯楔塊對接崩角以及內層襯砌施工中諸多問題,這些問題依靠建設者的努力都一一被解決。現在兩條巨大的臥龍潛伏在黃河之下,如南水北調中線的大動脈,吞吐著長江來水,潤澤著華北大地。

南水北調中線工程具有自身獨特的優勢

一、適時供水調度an全可靠。丹江口水庫具有巨大的調節能力,主汛期除保證防洪外,調節庫容達98×108 m3,汛后達190×108 m3。總干渠兩側已建成大量的水庫,可以承擔“充蓄”調節和“補償”調節的任務,另有瀑河水庫作為“在線”調節水庫。通過總干渠并采用已有成熟經驗的現代化控制技術和先進的調度管理手段,可確保供水調度an全可靠。

二、具有得天獨厚的地理條件。總干渠位于平原的西部,居高臨下,控制范圍廣。與受水區已建成的水利工程連接簡單,供水調度靈活機動。

三、具有豐富的水源后備。中線工程從丹江口水庫引水,遠景視需要可以從長江三峽引水。

四、在給渠道沿線城市供給水源的同時,可以通過穿黃工程南岸分水閘在黃河中游給黃河中、下游流域補水。結合黃河調水調沙等工程聯合運作,在黃河中游以補充長江清水的方式稀釋泥沙,沖刷河床,補給水源解決黃河中、下游缺水及水沙關系不協調的問題。

南水北調中線工程歷史追溯

這項工程的歷史可追溯至50年代初,經過40多年的持續研究和規劃,長江水利委員會與相關省市、部門進行了深入的勘測、設計和科研工作。1994年,水利部批準了《南水北調中線工程可行性研究報告》,并向我國計委建議推進這項重大建設項目。同時上報的還有《漢江丹江口水庫可調水量研究》、《供水調度與調蓄研究》、《總干渠工程建設方案研究》、《生態與環境影響研究》、《綜合經濟分析》、《水源工程建設方案必選》等6個專題報告。水利部南水北調規劃設計管理局于2001年7~8月組織有關專家對這6個專題進行了評審。編制了《南水北調中線工程規劃(2001年修訂)》(送審稿)。

2002年12月23日,國務院正式批復了《南水北調工程總體規劃》,經幾代人執著追求的南水北調工程由此進入了基本建設程序,部分單項工程在具備條件的前提下陸續開工。

12月27日,南水北調工程開工典禮在人民大會堂和江蘇省、山東省施工現場三地同時舉行。這是一個令人難忘的日子,從那時起,標志著南水北調工程正式進入實施階段。

2003年12月30日,南水北調中線工程也順利開工。干旱缺水的北方看到了希望,幾代中國人對南水北調的期盼,將從夢想變成現實。

南水北調中線工程作用意義

中線工程作為一項“南北雙贏”的偉大工程,它的重要作用必將隨著歷史的推進而不斷呈現出來。中線工程對保護漢江中下游的水環境同樣也起到積極的作用。對航運受影響的河段實施整治工程、對引水受影響的涵閘和泵站實施改造工程,不但將調水的影響減少到zui低限度,而且“引江濟漢”工程使得興隆以下河段枯水期流量顯著加大,預計可以基本去除漢江曾發生嚴重威脅武漢等城市供水an全的春季“水華”現象。

中線工程的總干渠不僅是一條“清水長廊”,也是一條“綠色長廊”。總干渠不經過崇山峻嶺,施工條件優越,對環境的影響小。沿線河流均與總干渠立體交叉,可保證水質。同時,在丹江口水庫水量充沛的時候,可以方便地將水放入當地河流中,以完善河道的水環境。此外,中線工程還將帶動綠化、生態農業和綠色農業的發展,完善當地的生態環境等有著重大意義。

當前位置:

當前位置: