0571-86043582

公司秉承著“誠信為立足之本;創新為生存之源;服務為永恒主題”的原則,繼續發揚“與時俱進,求實創新”的科研精神,將為中國智慧水務事業的發展和數字孿生水利工程建設獻出我們微薄的力量!

新疆總面積166萬平方公里,占全國陸地面積的六分之一,然而年降水量卻不足200毫米,是名副其實的干旱區。與此同時,這片土地又被稱為"中國的水塔",擁有眾多河流和冰川資源。一場關于水的革命正在重塑這片土地的命運,當塔里木河下游30年斷流的河道重現碧波,當數字孿生技術讓每滴水實現"智慧旅行",當"沙漠漁場"在昌吉市創造十倍產量奇跡,新疆水利以系統性創新實現了從"治水保命"到"興水賦能"的歷史跨越。這場融合了傳統智慧與現代科技的水利變革,不僅筑牢了南疆發展的生態基底,更為全球干旱區治理提供了"中國方案"。

一、水資源管理,從“多頭管理”到“統一高效”

新疆占全國總面積六分之一,水資源總量僅占全國的3%左右。新疆水資源時空分布不均,長期受制于水資源管理各自為政的管理困局。為改變這一局面,2023年,自治區黨委和政府在頂層設計上強化全疆水資源集中統一管理,以水資源集中統一管理為保障,統籌做好“節水、蓄水、調水、增水”4篇文章。印發實施《關于創新水資源管理體制機制推進新時代新疆水利高質量發展的意見》《新疆水發展與水安全戰略規劃》《新疆水網建設規劃》,系統構建治水政策規劃體系。

他們高規格成立自治區黨委水資源管理委員會和專家委員會,成為全國DI一個在省級黨委層面專門成立的水資源議事協調機構。

此后,新疆以機構改革為契機深入推進流域管理體制改革,14個地(州、市)、40%的縣(市、區)黨委相繼成立水資源管理委員會,從根子上打破分割、多頭管理格局。

2024年,新疆流域水資源管理體制改革進一步深化,56家水利涉改單位統一掛牌履職。在南疆完善塔里木河流域“九源一干”管理機制,在北疆建立“六河一湖”水資源管理機制。

新疆自治區水利廳系統舉行涉改單位集中揭牌儀式。

二、興修水利,從“靠天吃飯”到“渠通田頭”

經過70年超3000億元投資建設,新疆基礎水利設施建成671座水庫、12.54萬公里干支斗渠、逾8000公里堤防護岸,灌溉面積達9917萬畝,發揮出巨大的生態效益、經濟效益和社會效益。

黨的十八大以來,新疆明確了一批重大、骨干水利基礎設施的建設實施。2022年—2024年新疆水利固定資產投資累計突破900億元,年均投資增量超50億元、增速超16%。

2022年,精河縣大河沿子中型灌區納入水利部續建配套與現代化改造項目,當地續建了配套與節水改造工程,新建輸水主管道及分干管,覆蓋鎮18個村隊和阿合其農場7個村隊,把明渠變成地下管道輸水。

2024年春灌期間,烏魯瓦提水利樞紐管理中心動態優化供水方案,比計劃多供水1.47億立方米,做到應灌盡灌、應保盡保,為和田地區糧食單產突破500公斤大關提供關鍵支撐。

這些水利工程發揮了巨大效益。被譽為“新疆三峽”的阿爾塔什水利樞紐,鎖了千年水患,年發電量夠220萬戶用一年。大石峽水利樞紐壩高247米,直接破了世界紀錄,建成后每年可生產超過18億千瓦時的清潔電能。

新疆阿爾塔什水利樞紐工程

三、農村飲水,從“澇壩水”到“放心水”

1980年,新疆還有236萬人喝澇壩水。如今,新疆農村飲水情況發生了翻天覆地的變化。

截至目前,全區累計投入342億元,建成農村集中式供水工程1310處,農村供水管道16.95萬公里。解決了1251萬農村人口的飲水問題,新疆農村自來水普及率達到99%,遠超全國平均水平。

“再也不用喝又苦又咸的水了,”喀什地區岳普湖縣村民帕夏古麗·買買提擰開水龍頭,接滿一壺清冽的自來水,“現在的水又甜又干凈,孩子們再也不鬧肚子了。我家還開了農家樂,去年光賣烤魚就賺了5萬多塊錢。”廣東地質援疆團隊還幫助阿勒泰市破解飲水難題,讓22萬邊疆群眾喝上了“放心水”。

四、生態修復,從“沙漠合攏”到“水清岸綠”

塔里木河作為中國zui長內陸河,流域內分布近1700萬畝天然胡楊林,是塔里木盆地的重要生態屏障。然而,由于氣候變遷及人類活動等因素影響,塔河下游自20世紀70年代起斷流近30年。

2000年起,塔里木河開始實施向下游生態輸水,持續修復下游綠色走廊。黨的十八大以來,塔里木河流域管理局已累計下泄生態水103.5億立方米。

“河水回來了,胡楊林綠了,野生動物也多了,”若羌縣牧民阿依努爾·吐遜在塔里木河下游放牧時說,“以前這里都是干河床,現在水來了,草也長出來了。”

昌吉州累計投入7.2億元,打造7條示范幸福河湖。通過實施濕地修復、水系連通及植被補種等生態工程,瑪納斯國家濕地公園如今水波蕩漾、草木蔥蘢、水鳥翩躚,成為野生動植物的樂園。

2016年開始,阿克蘇通過水網連通、水系清淤、管網截污、水生態修復,將這里改造成濕地公園。相互貫通的水網,增強了水生態系統的整體性,水體自凈能力得以提升。阿克蘇多浪河國家濕地公園看到,白鷺、蒼鷺、鸕鶿在樹枝上休息,花臉鴨在湖面游弋,不時潛入水中,從水面其他處又浮出水面。

近年來,新疆水利部門高度重視加強生態修復,堅持推進重點流域生態環境保護,強化河湖生態用水保障工作,繪就一幅水清岸綠的生態畫卷。

新疆瑪納斯國家濕地公園內,一對大天鵝正在“遛娃”。

五、科技創新,智能賦能現代水利發展

新疆水利事業在發展過程中,科技創新發揮了重要作用。

2025年8月30日,新疆大石峽水利樞紐工程迎來關鍵施工節點突破,三期面板混凝土提前9個月澆筑完成。為攻克施工難題,項目團隊聯合清華大學等科研院所開展技術攻關。

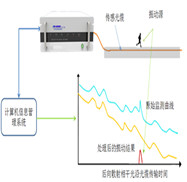

他們在三期面板澆筑中創新引入分布式光纖智能溫度監測系統,將傳統點狀測溫模式升級為全斷面連續監測,實現對混凝土溫度場的實時感知與異常預警。

昌吉州在塘壩建設中采用新型水泥毯防滲技術,能把工程造價降低50%,施工周期縮短一半,壩體抗沖刷能力提升1倍。材料能像布料一樣裁剪,復雜山地也能貼實,為塘壩建設提供了“科技樣本”。

在烏魯瓦提水利樞紐信息化大廳內的“數字孿生烏魯瓦提平臺”,3D顯示的數字虛擬大壩完全“復刻”了數公里外的實體大壩。數字孿生系統如同給工程裝上了‘智慧大腦’,根據上游河流感知來水數據,在孿生平臺進行防洪調度模擬,可以更直觀地優化調度方案,用智能化技術手段提高水資源的利用效率和管理水平。

到2024年底,新疆已完成大中型灌區改造項目共172處,全區灌溉水利用系數由2007年的0.46提高到2024年的0.577,全國排名靠前。

俯瞰新疆烏魯瓦提水利樞紐

六、總結

如今的新疆,農村自來水普及率已達99%——從“靠天吃飯”到“水潤萬家”,新疆人用70年證明,干旱區的水,也能甜到心里。

大石峽水利樞紐三期面板提前9個月完工;阿爾塔什水利樞紐鎖定千年水患;塔里木河下游重泛清波;三屯河數字孿生灌區實現從源頭到田間的精準測控,綜合灌溉定額下降14%;烏魯瓦提水利樞紐的3D虛擬大壩,通過實時感知設備預判水庫蓄水量,調度效率提升40%。“西部糧倉”和“大漠海鮮”的背后,是水利工程的強力支撐。

新疆水利的未來,還會寫出更帶勁的“水文章”,盡情期待……

PS:圖片來源網絡,如有侵權請告知刪除。

當前位置:

當前位置: